Das Robert Koch-Institut macht derzeit deutschlandweit Schlagzeilen. An der Schnittstelle von Mikrobiologie und öffentlicher Gesundheit kommentiert und prägt das Institut die öffentlichen Debatten sowohl durch wissenschaftliche Expertise als auch im Hinblick auf gesellschaftspolitische Herausforderungen. Diese Mischung von wissenschaftlichem und politischem Handeln kennzeichnete auch schon den Namensgeber des RKI. Um die Jahrhundertwende hat Robert Koch als Mikrobiologe, Epidemiologe und Gründer mehrerer Institutionen unter anderem eine bedeutende Rolle in den Kolonisationsprozessen in Afrika und im Pazifik gespielt.

In diesem Beitrag möchte ich anhand der Seuchenbekämpfung in Ost- und Zentralafrika in den ersten zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts verdeutlichen, wie das Zusammenspiel von Wissenschaft, Gesundheitspolitik und Institutionalisierung zur Festigung des Kolonialismus sowie zu nachhaltigen Neuverräumlichungen beigetragen hat. Besonders in Krisenzeiten zeichnen sich, manchmal zunächst unbemerkte, Prozesse der Neuverräumlichung ab, und die Seuchen der Vergangenheit zeigen das genauso wie die der Gegenwart.

1900 stand die Kolonisierung Afrikas noch am Anfang. Zwar hatten Europäer schon seit Jahrzehnten militärische, wissenschaftliche und religiöse Expeditionen nach Afrika entsendet, und imperiale Mächte hatten in den 1880er und 1890er Jahren Absprachen getroffen, um Afrika unter sich aufzuteilen; eine effektive Kontrolle über Menschen, Raum, Mobilität und Ressourcen hatte das gleichwohl noch nicht ergeben. Um die Jahrhundertwende änderte sich das massiv (obwohl koloniale Kontrolle im Grunde genommen nie umfassend durchgesetzt werden konnte). Nicht nur die Anwendung von Gewalt und der Aufbau von Infrastruktur, sondern gerade auch tropische Krankheiten und Seuchenbekämpfung waren für den Durchbruch der Kolonialisierung entscheidend.

„The white man brings his cannon to the bush, but the bush is stronger than the cannon.“

(Asantehene Kwaku Dua, zitiert in Claridge 1915, vol. I: 529, in Killingray 1989: 150 und in Etemad 2000: 115)

Um 1830 war die Mortalität unter europäischen Militärs, die nicht nur in Eroberungskriegen, sondern auch in vielen wissenschaftlichen Expeditionen eingesetzt wurden, gravierend. Jeder sechste europäische Soldat im französischen West-Afrika und fast die Hälfte der europäischen Soldaten im britischen West-Afrika starben. Noch in den 1890er Jahren lag in Dahomey (West-Afrika) die Sterblichkeit unter europäischen Soldaten bei 12%. Deutlich anders stellte sich die Situation um 1910 dar, als die Sterberate nur noch 0,6% betrug (Etemad 2000: 31, 75; s. auch Curtin 1989: 7–14). Waren Krankheiten die Hauptursache für die hohe Mortalität gewesen, so lag der Hauptgrund für ihren bemerkenswerten Rückgang in der zunehmenden Fähigkeit zur Beherrschung der Krankheiten. Im 19. Jahrhundert waren bei nahezu allen kolonialen Eroberungskriegen zwischen 80 und 100% der europäischen Toten durch Krankheiten gestorben, im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts war dagegen mehr als die Hälfte der verstorbenen europäischen Militärs im Kampf gefallen (mit insgesamt einer viel niedrigeren Mortalitätsrate, wohlgemerkt) (Etemad 2000: 291).

Mit diesem Fokus auf Todesraten unter Europäern möchte ich keineswegs von den massiven Opfern unter Afrikanern ablenken. Bei allen kolonialen Eroberungskriegen im subsaharischen Afrika im 19. und 20. Jahrhundert sind insgesamt etwa 25.000 europäische Soldaten gefallen, dazu um die 100.000 afrikanische Soldaten in den europäischen Kolonialarmeen und etwa eine halbe Million afrikanische Krieger im Kampf gegen die europäischen Eroberer, und es gab geschätzt mehr als 10 Millionen Zivilopfer (Etemad 2000: 104, 134). Die extrem unausgeglichenen Machtverhältnisse vornehmlich in der Bewaffnung werden in diesen Zahlen sofort klar. Möglicherweise überraschender ist die Tatsache, dass die Mortalitätsrate unter den europäischen Truppen deutlich höher lag als unter den lokal rekrutierten Soldaten in den Kolonialarmeen. Im bereits erwähnten Dahomey war die Mortalitätsrate unter Europäern sogar fünf Mal so hoch wie unter den afrikanischen Soldaten in der französischen Kolonialarmee (12,2% versus 2,4%) (Etemad 2000: 75). Dies lag auch hier an Krankheiten, für die Einheimische in manchen – aber nicht in allen! – Fällen weniger anfällig waren als Europäer. Umgekehrt ist ein erheblicher Teil der afrikanischen Zivilopfer letztendlich auf Krankheiten zurückzuführen.

Aus den genannten Zahlen ist ersichtlich, dass Anfang des 20. Jahrhunderts in Afrika die Mortalität unter Europäern extrem zurückgegangen ist und dass dieser Rückgang fast ausschließlich auf eine Senkung der krankheitsbedingten Mortalität zurückzuführen ist. Hinter diesem Rückgang stecken jedoch mehrere Wirklichkeiten: Die verhältnismäßig geringere, wenn auch immer noch hohe Sterberate von Afrikanern im Vergleich zu Europäern lag zum einen an einer höheren, über lange Zeit aufgebauten Immunität, zum anderen aber auch an einem über Generationen aufgebauten und weitergegebenen Erfahrungswissen. Diese relative „Überlegenheit“ der Afrikaner und Afrikanerinnen stellte für den Kolonialismus ein grundlegendes Problem dar: Es hätte ein asymmetrisches Herrschaftssystem wie den Kolonialismus quasi auf den Kopf gestellt, wenn die Kolonisatoren in der Bewältigung tropischer Krankheiten explizit und offensichtlich vom Wissen der Kolonisierten abhängig gewesen wären. Zwar waren die Kolonisatoren permanent von lokalem Wissen abhängig, sie versuchten es aber meistens so gut wie möglich zu verbergen und so wenig wie möglich einzugestehen. Alles andere hätte die eingebildete eigene Überlegenheit, auf die der Kolonialismus beruhte, gefährdet. Daher brauchten die Kolonisatoren eigenes, wenn auch zum Teil angeeignetes Wissen gegen Tropenkrankheiten. Krankheit war die koloniale Herausforderung schlechthin. Sie mit wachsender Kontrolle und sinkender Abhängigkeit zu bewältigen war die Voraussetzung einer „erfolgreichen“ Kolonisierung.

Die ganz kleine und die ganz große Welt

Fast zeitgleich mit der Inkorporierung Afrikas in eine von Europa dominierte Welt entdeckten Mikrobiologen in europäischen Laboren mikroskopisch kleine Krankheitserreger (zunächst nur Bakterien) und entwickelten das wissenschaftliche Prinzip der Schutzimpfung. Zugleich konnten sie die Existenz noch kleinerer Krankheitserreger (Viren), die mit den damaligen Mikroskopen nicht erkennbar waren, nachweisen. Der französische Chemiker Louis Pasteur erzielte ab den 1850er Jahren bahnbrechende Durchbrüche in der Bakteriologie. Der russische und der niederländische Botaniker Dmitri Ivanovsky und Martinus Beijerinck entdeckten unabhängig voneinander die Existenz von Viren, zunächst als Krankheitserreger bei Tabakspflanzen. Ihr deutscher Zeitgenosse Robert Koch forschte, wie Pasteur, über Bakterien und isolierte u. a. die Erreger von Tuberkulose und Cholera. Im Unterschied zu den genannten Kollegen war Koch ausdrücklich an Infektionen und der Eindämmung von Seuchen interessiert. Er ist daher nicht nur als Mikrobiologe, sondern auch als Epidemiologe zu betrachten, erforschte er doch nicht nur Bakterien, sondern arbeitete auch zu gesundheitspolitischen Fragen. Außerdem arbeitete er nicht nur in Deutschland, sondern u. a. auch in Ägypten, Indien, Südafrika und Deutsch-Ostafrika, wohin ihn Expeditionen führten.

Die Entwicklung der Mikrobiologie steht in engem Zusammenhang mit der oben genannten Herausforderung der Kolonisierung. Die gleichzeitige Ausdehnung der Welt und Zunahme des Wissens auf Mikroebene hat die Kolonisierung und die Neuverräumlichung Afrikas geprägt. Die Verwissenschaftlichung der kolonialen Gesundheitspolitik bestätigte scheinbar die Überlegenheit der „Weißen“, bekräftigte den Zivilisierungsgedanken als ideologische Legitimation der Kolonisierung und führte zur Schaffung eines durchgreifenden Kontrollapparates, der aufgrund seiner zentralen Bedeutung für die Herrschaftssicherung mit uneingeschränkter Befehlsgewalt ausgestattet wurde. Die rücksichtslose Durchsetzung (angeblich) alternativloser Gesundheitsmaßnahmen ging aber mit mehreren Widersprüchen einher. Erstens verharrte das von den europäischen Kolonisatoren während des 19. Jahrhunderts gesammelte Erfahrungswissen im Umgang mit Tropenkrankheiten, das durchaus eine gewisse Effektivität erwiesen hatte, entgegen neuen wissenschaftlichen Befunden hartnäckig auf der Stelle. Zweitens wurden auf Mikrobiologie basierende Erkenntnisse zu Bakterien und Viren, die per se absolut „farbenblind“ sind, in zunehmend rassistische Maßnahmen umgesetzt. Drittens stieß der koloniale gesundheitspolitische Apparat auf afrikanische Wissensordnungen, Erfahrungen und Praktiken, die, wie wir schon gesehen haben, ihrerseits verhältnismäßig effektiv waren.

Wie Luise White (1995: 1379) für das südliche Uganda überzeugend gezeigt hat, haben wir es nicht nur mit einer Auseinandersetzung zwischen moderner Technologie und vermeintlich traditionellem Glauben zu tun, sondern mit der Frage, was von wem als Technologie anerkannt war und wie viel Gewalt angewandt wurde, um den jeweiligen Technologieglauben durchzusetzen. Die Völker im südlichen Uganda kannten bereits die Praxis der Schutzimpfung, bei der man über aufgekratzte Haut kleinste Blutmengen austauschte (Variolation), lange bevor die Europäer Ende des 19. Jahrhunderts in Uganda mit Impfprogrammen begannen (White 1995: 1392–93). Ich behaupte hier nicht, dass die Impfpraktiken im südlichen Uganda gleichermaßen effektiv und nicht risikobehafteter waren als die mikrobiologisch basierten Impfungen, aber man muss im Blick behalten, dass die europäischen Mediziner nicht in einen medizinisch gesehen leeren Raum eingetreten sind. Es gab Wissensbestände, es gab eine Gruppe von lokalen Experten, es gab Bräuche zur Eindämmung von Krankheiten sowie Praktiken der Pflege und Heilung von Kranken. Die Einführung der europäischen Medizin hat daher nicht nur den Kampf gegen Krankheiten und Seuchen vorangetrieben, sondern auch gesellschaftliche Ordnungen untergraben. Außerdem gingen die Bekämpfung von Seuchen oder Maßnahmen gegen die Verbreitung von Krankheitserregern mit einer Kontrolle der Mobilität, der Ansiedlung und des menschlichen Körpers einher, d. h. mit der Adressierung von unterschiedlichen Raumdimensionen. Widerstand gegen medizinische Maßnahmen war dementsprechend in erster Linie Widerstand gegen den Verlust an Selbstbestimmung, von der körperlichen bis zur gesellschaftlichen Ebene, also gegen Kolonisierung an sich.

Anhand von drei Infektionskrankheiten und drei räumlichen Prozessen werde ich das Zusammenspiel von Seuchen, Raum und Kolonisierung illustrieren. Im Fazit gehe ich auf die Frage ein, was wir daraus heutzutage lernen können.

Malaria und Segregation

Als Robert Koch 1897 eine Expedition nach Dar es Salaam machte, die damalige Hauptstadt Deutsch-Ostafrikas, war er in erster Linie an der Malaria-Bekämpfung interessiert. Die zentrale Frage für uns ist dabei, was Malaria-Bekämpfung hieß und wie man sie betrieb. Kochs Fokus lag auf dem Krankheitserreger (dem Parasiten Plasmodium) und auf dem Überträger des Erregers (der Anopheles-Mücke). Gegen den Parasiten hatte Chinin (das heute in abgeleiteter Form auch gegen COVID-19 zum Einsatz kommt) eine gewisse Wirksamkeit erwiesen. Gegen die Mücken waren die am meisten befürworteten Maßnahmen die Beseitigung jeglicher stillstehenden Gewässer (als Brutstätten der Mücken) und die Vermeidung der Stiche (z. B. mit Hilfe von Moskitonetzen).

Jedoch gab es parallel zu der Überlegung, dass Parasiten und Stechmücken eine Gefahr für Menschen darstellten, die Überzeugung, dass in erster Linie „Weiße“ geschützt werden mussten und dass die „schwarze“ Bevölkerung, bei der die Parasiten angeblich hausten und von Anopheles-Mücken auf die „Weißen“ übertragen werden konnten, die Quelle der Gefahr war. Außerdem kursierten noch ältere Auffassungen aus prä-mikrobiologischen Zeiten, die auf Ventilation und frische Luft setzten.

Als Kochs Nachfolger in Dar es Salaam, Heinrich Ollwig, gesundheitspolitische Maßnahmen gegen Malaria einführte, setzte er auf zwangsweise Verabreichung von Chinin und auf das strenge Verbot von stillstehenden Gewässern, aber auch auf die Kontrolle der Mobilität sowie auf eine rassenbasierte Segregation in der Stadtplanung, in der Pufferzonen den europäischen Stadtteil vor den anderen Stadtteilen schützen sollten. Die Europäer wohnten nach wie vor in den etwas höher gelegenen Stadtteilen mit frischer Luft und Blick auf den Ozean (Curtin 1985: 595, 607–8; Bauche 2017: 207–211).

Bild 2 [Die zum Text gehörenden Bilder sind in der Diashow am Ende der Seite zu finden.]

So führten medizinisch begründete Maßnahmen in Kolonialstädten zu mit Staatsgewalt durchgesetzter und dauerhafter Kontrolle der Bewegung, der Residenz sowie der Körper der afrikanischen Bevölkerung. Auch ist die Struktur vieler afrikanischer Städte (sowie in Kolonialstädten außerhalb Afrikas) im Kern bis heute von der damaligen Gesundheitspolitik geprägt.

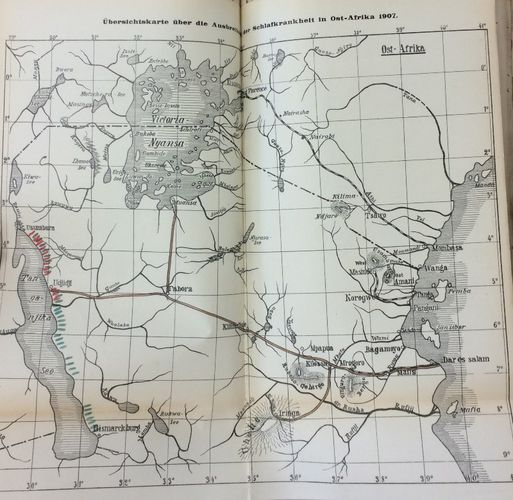

Schlafkrankheit und Territorialisierung

Eine weitere, in großen Teilen des tropischen Afrikas endemische Infektionskrankheit ist die Schlafkrankheit. Hier löst der Parasit Trypanosoma brucei die Krankheit aus und wird von der Tsetsefliege übertragen. In Deutsch-Ostafrika wütete die Schlafkrankheit in den Jahren 1907–1908 vorwiegend an den Ufern des Tanganyikasees.

Bild 3

Am 17. August 1907 berichtete der Sanitäts-Sergeant Jehle aus Bismarckburg am Tanganyikasee an den Gouverneur in Dar es Salaam, dass westlich des Tanganyikasees, im damaligen Kongo-Freistaat, „die Schlafkrankheit sehr stark aufgetreten sei, und schon viele Opfer gefordert habe“ (BArch R86/2618). Drei Tage später berichtete der Oberleutnant von Puttkamer, ebenfalls aus Bismarckburg, dass die britische Kolonie Nord-Rhodesien „jede[n] Verkehr von Eingeborenen von und nach Deutsch-Ost-Afrika wegen der Schlafkrankheit verboten“ hat, und dass „die Schlafkrankheit im Kongogebiet in erschreckender Weise herrschen [soll]“ (BArch R86/2618). Das Gouvernement in Dar es Salaam hielt die Grenzsperrung aber für wenig zielführend, wenn „nicht zugleich eine Sperrung gegen den Congo-Staat, die wiederum wichtigen wirtschaftlichen Bedenken begegnet, gleichfalls angeordnet ist“ (BArch R86/2618).

Überlegungen zu Grenzsperrungen sowie Abwägungen zwischen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Bedenken kamen im Kontext von Epidemien damals wie heute unmittelbar auf. Jedoch waren Grenzen und territoriale Kontrolle in der Region damals noch nicht eindeutig etabliert. Deshalb muss man diese Überlegungen von der anderen Seite aus denken: Die Wucht, mit der auf die Schlafkrankheit in der Grenzregion reagiert wurde, hat entscheidend dazu beigetragen, zwischenstaatliche Grenzen zu stärken, territoriale Kontrolle zu vergrößern und interne Aufteilungen durchzusetzen.

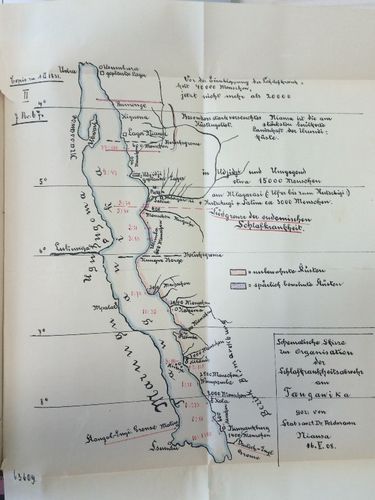

Auf der deutsch-ostafrikanischen Seite des Tanganyikasees wurden Ärzte in die betroffene Region geschickt. Dr. Neubert überschaute die sanitäre Lage in Bismarckburg, am Süden des Sees, Dr. Breuer berichtete über die Lage in Usumbura an der Nordseite des Sees, Oberarzt Dr. Fischer operierte aus Ujiji, der Hauptstadt des Kaiserlichen Bezirksamtes, und Dr. Feldmann koordinierte das Expeditionslager in der am meisten betroffenen Zone, Niansa im heutigen Burundi. Um eine Vorstellung zu bekommen, in welchem Maße die Schlafkrankheit wütete, sei Feldmann bezüglich des Bezirks Usumbura zitiert: „Vor der Einschleppung der Schlafkrankheit 40000 Menschen, jetzt nicht mehr als 20000“ (BArch R86/2618).

Bild 4

In seinem Expeditionsbericht über die Schlafkrankheit (20. März 1908) sowie im „Plan zur Organisation der Schlafkrankheitsbekämpfung“ (20. Mai 1908) erläuterte Feldmann, dass „Konzentrationslager“ errichtet wurden, in die die Infizierten zwangstransferiert wurden. Diese Operation wurde unter militärischer Kontrolle vollzogen. Um eine Idee zu geben: Dr. Feldmann wünschte sich für das Lager Niansa statt der zugesagten 30 Askaris (einheimische Soldaten in der deutschen Schutztruppe) unter einem europäischen Unteroffizier vielmehr 50 Askaris, geleitet von einem Offizier, da Schlafkranke wohl immer wieder versuchten, sich der Internierung zu entziehen. Von den 232 Kranken, die ins Expeditionslager gebracht wurden, sind 108 geflohen und 46 gestorben.

„Ich [Dr. Feldmann] will in diesem Zusammenhang hervorheben, daß kein Eingeborener bei der von nun an durch ein Askarikommando unterstützten Tätigkeit der Expedition an Auflehnung denken wird. Der Neger muß über einen gewissen toten Punkt durch einen gelinden Zwang hinweggebracht werden, seiner Entschlußfähigkeit muß ein Befehl, ein amry ya Serkali [Gouvernementsbeschluss], nachhelfen. Wenn er sieht, daß seine Internierung auf Befehl der Regierung erfolgt, wird er sich bald im Lager bei den ihm gebotenen Bequemlichkeiten, reichliche Verpflegung, Bekleidung, auch etwas Pombe [ostafrikanisches Bier] und Tabak, die ihm ein seiner Veranlagung nach sehr zusagendes sorgloses Leben gewährleistet, ganz wohl fühlen“ (BArch R86/2618).

Mit Zuckerbrot und Peitsche setzte sich die Kolonialverwaltung gesundheitspolitisch, militärisch und territorial durch, in einer Art und Weise und mit einer Wucht, die ohne die Schlafkrankheit und den um sie entstehenden Apparat kaum denkbar gewesen wäre: Zwangsumsiedlung, Einteilung in Zonen, Grenzsperrungen, Kontrolle von Mobilität.

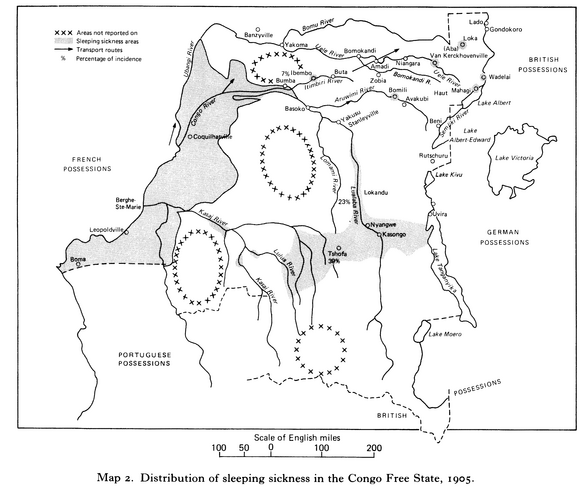

Auf der anderen Seite des Tanganyikasees, im Kongo-Freistaat, war die Lage womöglich noch schlimmer. Das mit Daten von 1904/1905 auf der Karte grau markierte Gebiet der Ausbreitung der Schlafkrankheit westlich des Tanganyikasees war 1907 deutlich größer geworden und hatte die Kolonialverwaltungen in Nord-Rhodesien und in Deutsch-Ostafrika alarmiert.

Bild 5

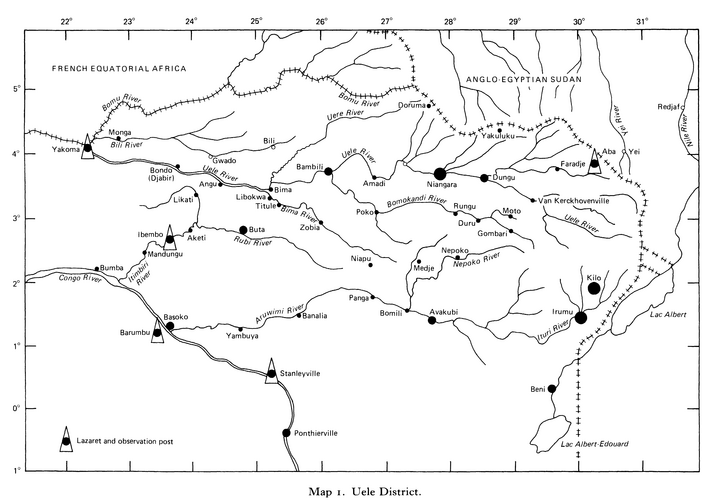

Schon 1903 war die Regierung des Kongo-Freistaates besorgt über die Schlafkrankheitsepidemie und hatte die Liverpool School of Tropical Medicine mit einer Studie beauftragt. Aus dieser 18-monatigen Studie ging hervor, dass im Nordosten der Kolonie eine dreieckige Fläche von der Schlafkrankheit relativ unberührt geblieben war (Lyons 1985: 71ff.). Dass stark betroffene Gebiete im Fokus des politischen Handelns und der Wissensproduktion standen, wie etwa das deutsch-ostafrikanische Ostufer des Tanganyikasees, liegt nahe, aber warum schaute man sich Gebiete an, in denen es kaum Fälle von Schlafkrankheit gab?

Wie auf der Karte ersichtlich ist, waren die Grenzen dort noch nicht definitiv festgelegt. Außerdem war dieser Teil der Kolonie wirtschaftlich weniger eingebunden als die Gebiete weiter westlich und südwestlich, in denen gerade zur selben Zeit die Menschen unter der berüchtigten gewaltsamen Ernte von wildem Kautschuk litten (s. z. B. Hochschild 2000). Wie Maryinez Lyons (1985) darlegt, diente eine Reihe von gesundheitspolitischen Maßnahmen in diesem nordöstlichen Dreieck des Kongo-Freistaates nicht nur dem Zweck, dieses Gebiet vor der Schlafkrankheit zu schützen, sondern auch der Kontrolle über Grenzen, Mobilität, Arbeit und Menschen. Das Identifizieren und Isolieren von Infizierten stärkte maßgeblich die Kolonisierung und Territorialisierung (d. h. die Etablierung flächendeckender Kontrolle in einem abgegrenzten Raum) von Nordost-Kongo. Im Übrigen wütete gerade in diesem Gebiet 2018–2020 die Ebola-Epidemie.

Bild 6

Die Einrichtung von Lagern für Schlafkranke am Rande des Gebietes umzäunte sozusagen den Bezirk und reklamierte Grenzen gegenüber Nachbarkolonien. Gleichzeitig führten die interne Kontrolle von Zugang und Ausgang sowie die Einführung von Schlüsselposten auf befahrbaren Gewässern zur Kontrolle von Transport, Mobilität und Arbeitskräften, die paradoxerweise zunehmend in Gebiete transferiert wurden, die viel stärker von der Schlafkrankheit betroffen waren.

Spanische Grippe und koloniale Gewalt

Als letztes Fallbeispiel schauen wir uns noch die Spanische Grippe-Pandemie von 1918–19 an, die einzige virale und von Mensch zu Mensch übertragbare Krankheit in diesem Beitrag.

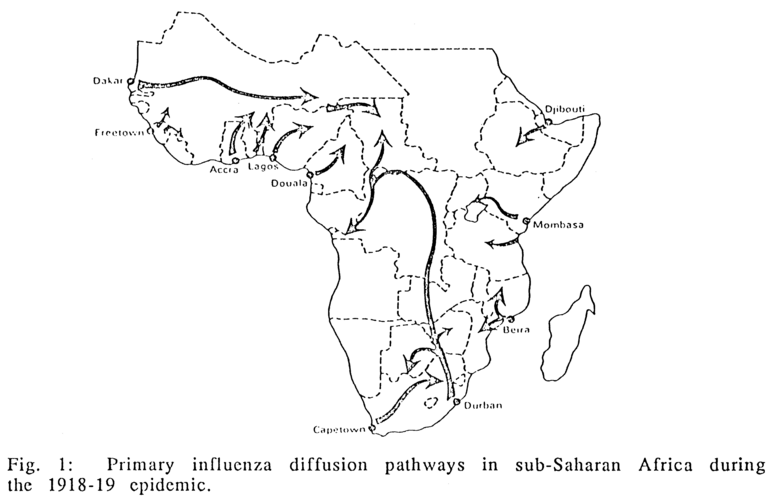

Die Verbreitung der Spanischen Grippe folgte den globalisierten Transportwegen. Über die großen Häfen gelangte das Virus auf afrikanischen Boden, und über die Eisenbahnstrecken (z. B. von Durban zum Copperbelt, von Mombasa zum Viktoriasee oder von Djibouti nach Addis Abeba) sowie die schiffbaren Flüsse (z. B. Kongo) verbreitete sich die Pandemie in der zweiten Hälfte des Jahres 1918 innerhalb weniger Monaten über den gesamten Kontinent (Tomkins 1994; Heaton/Falola 2006). Im Gegensatz zu den beiden vorherigen Fallbeispielen ist die Seuchenbekämpfung im Fall der Spanischen Grippe weniger raumbildend gewesen, stattdessen waren die vom Kolonialismus errichteten Infrastrukturen für die Verbreitung der Seuche ausschlaggebend.

Bild 7

Gleichwohl sind die konkreten Maßnahmen zur Eindämmung der Spanischen Grippe aufschlussreich. Wie Sandra M. Tomkins (1994) erklärt, wurden die von dem Colonial Office in London empfohlenen Maßnahmen gegen die Influenza in den britischen Kolonien in Afrika nur bedingt umgesetzt. Statt massiv auf Prävention zu setzen, wie London empfohlen hatte (und was sich im Nachhinein als ineffektive Strategie erwiesen hat), haben alle britischen Kolonien in Afrika durch die Bank auf Nothilfe gesetzt: Arznei wurde verabreicht, Sanitäter machten Hausbesuche um Infizierte aufzufinden, Volksküchen wurden eingerichtet, Ratschläge wurden zirkuliert. Männer wie Frauen, europäisches wie afrikanisches Kolonialpersonal haben sich über Monate mit voller Hingabe für die Linderung der Not eingesetzt.

Es stellte sich heraus, dass die Maßnahmen kaum einen Einfluss hatten auf die Verbreitung der Pandemie und dass mancherorts vier, fünf, ja bis zu acht Prozent der Bevölkerung starben (Tomkins 1994: 68, 70). Nichtsdestoweniger waren die Kolonialbehörden mit der durchgeführten Gesundheitspolitik durchaus zufrieden. Der Grund ist naheliegend: Die Maßnahmen waren tatsächlich äußerst erfolgreich gewesen. Nicht, weil die Maßnahmen an sich den versprochenen Erfolg erzielt hatten, sondern weil es der kolonialen Verwaltung überhaupt gelungen war, die drakonischen Maßnahmen durchzusetzen. Es war nicht ein Erfolg der Seuchenbekämpfung, sondern ein Erfolg des Kolonialismus, der sich – zumindest vorübergehend – durchzusetzen vermocht hatte.

Fazit

Was sagen uns diese Geschichten? Geschichte wiederholt sich nicht. Die globale Lage ist heute eine andere als vor 100 oder 120 Jahren. Manche Maßnahmen gehen heute vielleicht in andere Richtungen als damals. Was wir aber lernen können, ist, dass Wissenschaft die Politik nicht neutral macht, dass man aufmerksam beobachten muss, was hinter dem Offensichtlichen passiert. Einem Gaukler gelingen seine Tricks, weil er unsere Aufmerksamkeit auf etwas Anderes lenkt. Auch wenn wir den Gesamtzusammenhang noch nicht durchblicken können, muss man gut aufpassen, unbeabsichtigte Wirkungen nicht aus den Augen zu verlieren. Die Ärzte im kolonialen Afrika werden sich wohl ernsthaft um die Seuchenbekämpfung, besonders die Vermeidung von Ansteckung, gekümmert haben, auch wenn der Schütz vorerst den Europäern galt und die Sicherstellung von Arbeitskräften immer eine Rolle spielte. Nichtsdestotrotz haben die Langzeitfolgen der kolonialen Seuchenbekämpfung sich auch in Neuverräumlichungen und Herrschaftssystemen niedergeschlagen.

Selbst wenn ein Historiker nur die Vergangenheit interpretieren, aber nicht die Zukunft vorhersagen kann und wir deshalb nicht wissen, was passieren wird, ist es nicht unwahrscheinlich, dass eine tief in Wirtschaft und Gesellschaft eingreifende Pandemie wie die von COVID-19 auch Folgen für das politische System haben kann – oder haben wird. Welches System sich durchsetzen könnte, welches ggf. untergraben wird, wie Machtverhältnisse sich ändern könnten, wird die Zukunft zeigen, aber es lohnt sich mit Sicherheit, aufmerksam zu bleiben und dabei auch über den Tellerrand hinauszuschauen. Obwohl die kolonialen Verwaltungen Grenzen zogen und absperren wollten, unternahmen sie grenzüberschreitend de facto mehr oder weniger die gleichen Maßnahmen und arbeiteten dafür sogar zusammen. Auch jetzt werden die weiteren Entwicklungen mit großer Sicherheit global vernetzt sein und bleiben, auch wenn der Anschein der sogenannten Globalisierung sich vielleicht ändern wird.

Ein zweiter Gedanke, den man aus den kolonialen Beispielen mitnehmen kann, ist die Bedeutung von Raum, einschließlich der Kontrolle über die Bewegung im Raum. Gegebene Räume lenken die Verbreitung von Krankheiten sowie die Versuche zu ihrer Eindämmung, Raum wird neu definiert, bestimmte Imaginationen von Raum setzen sich durch (oder auch nicht), Raum wird geordnet und durch Raum wird Ordnung geschaffen oder auferlegt. Besonders während Krisen sind Prozesse der Neuverräumlichung, auch wenn zunächst vielleicht unbemerkt oder unabsichtlich, zu erwarten.

Drittens, wie verhalten wir uns in Krisenzeiten zu Autoritäten und zu globaler Zusammenarbeit?

"To defeat an epidemic, people need to trust scientific experts, citizens need to trust public authorities, and countries need to trust each other.

Over the last few yers, irresponsible politicians have deliberately undermined trust in science, in public authorities and in international cooperation.

To prevent a catastrophe we need to regain the trust we have lost. You cannot defeat a global epidemic through propaganda and isolation. The real antidote is scientificknowledge and global cooperation." (Yuval Noah Harari/twitter)

Yuval Noah Harari hat grundsätzlich recht, die Frage ist, auf wen die Aussage zutrifft. Geht es darum, Vertrauen zurückzugewinnen oder Vertrauen aufzubauen? Harari hat offensichtlich Populisten, die das Vertrauen untergraben haben, vor Augen. Auf dieser Welt leben aber ausreichend Leute, die gute Gründe haben, misstrauisch zu sein.

___

Literaturverzeichnis

BArch (Bundesarchiv) R86/2618, Bekämpfung der Schlafkrankheit in Deutsch-Ostafrika, Bd. 1: Jahre 1907 – 4. Januar 1909

Bauche, Manuela (2017): Medizin und Herrschaft. Malariabekämpfung in Kamerun, Ostafrika und Ostfriesland (1890-1919). Frankfurt am Main: Campus Verlag (Reihe "Globalgeschichte").

Curtin, Philip D. (1985): Medical Knowledge and Urban Planning in Tropical Africa. In The American Historical Review 90 (3), pp. 594–613.

Curtin, P. (1989). Death by Migration: Europe's Encounter with the Tropical World in the Nineteenth Century. Cambridge: Cambridge University Press.

Brennan, James R. (2012): Taifa. Making nation and race in urban Tanzania. Athens: Ohio University Press (New African histories).

Etemad, Bouda (2000): La possession du monde. Poids et mesures de la colonisation ; (XVIIIe - XXe siècles). Bruxelles: Éd. Complexe (Questions à l'histoire).

Heaton, Matthew; Falola, Toyin (2006): Global Explanations versus Local Interpretations: The Historiography of the Influenza Pandemic of 1918-19 in Africa. In History in Africa 33, pp. 205–230.

Hochschild, Adam (2000): Schatten über dem Kongo. Die Geschichte eines der großen, fast vergessenen Menschheitsverbrechen. Stuttgart: Klett-Cotta. (übersetzt von Ulrich Enderwitz)

Lyons, Maryinez (1985): From 'Death Camps' to Cordon Sanitaire: The Development of Sleeping Sickness Policy in the Uele District of the Belgian Congo, 1903-1914. In The Journal of African History 26 (1), pp. 69–91.

Tomkins, Sandra M. (1994): Colonial Administration in British Africa during the Influenza Epidemic of 1918-19. In Canadian Journal of African Studies / Revue Canadienne des Études Africaines 28 (1), pp. 60–83.

White, Luise (1995): "They Could Make Their Victims Dull": Genders and Genres, Fantasies and Cures in Colonial Southern Uganda. In The American Historical Review 100 (5), pp. 1379–1402.

___

Ich bedanke mich bei Katja Naumann und Matthias Middell für ihre sprachlichen und inhaltlichen Verbesserungsvorschläge.